Verborgene Gefahr

Die U-Boot-Jagd ist eine besondere Fähigkeit im Seekrieg. Y beschreibt die Aufgaben der Schiffe, U-Boote und Luftfahrzeuge der Marine.

Die U-Boot-Jagd ist eine besondere Fähigkeit im Seekrieg. Y beschreibt die Aufgaben der Schiffe, U-Boote und Luftfahrzeuge der Marine.

„Die U-Boot-Jagd ist langwierig und dreckig“, sagt Fregattenkapitän Gerald Dietz* vom Zentrum Seetaktik der Marine in Bremerhaven. Für den Leiter der operativen Ausbildung ist es am besten, wenn ein feindliches U-Boot gar nicht erst seinen Stützpunkt verlässt. Doch im Nordatlantik, im riesigen Seegebiet zwischen Nordamerikas Ostküste und Europas Westküste, halten sich regelmäßig russische U-Boote auf. Seit Russlands Vollinvasion in die Ukraine im Februar 2022 und der Bedrohung des NATONorth Atlantic Treaty Organization-Bündnisgebiets ist die Sicherheit der transatlantischen Nachschubwege wieder hochaktuell – und damit auch die U-Boot-Abwehr.

Im Fokus stehen die beiden Seegebiete zwischen Grönland, Island und Großbritannien. Durch sie verläuft die GIUKGreenland-Iceland-United-Kingdom-Lücke (Greenland-Iceland-United Kingdom), die gedachte Grenze zwischen Europäischem Nordmeer und dem offenen Nordatlantik. „Die GIUKGreenland-Iceland-United-Kingdom-Lücke ist von großer strategischer Bedeutung, damit wir im Konfliktfall die Versorgung Europas über den Atlantik sicherstellen“, sagt Dietz. „Wir wollen hier keine russischen U-Boote durchlassen.“ Würden sie in das Gebiet einfahren, wäre die militärische Unterstützung der europäischen NATONorth Atlantic Treaty Organization-Staaten durch die USA und Kanada bedroht.

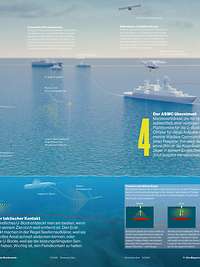

Anti-Submarine Warfare erfordert eine sehr enge Zusammenarbeit aller Marineeinheiten.

Download Infografik PDF, nicht barrierefrei, 3,6 MB

U-Boote sind eine unsichtbare Gefahr. Sie können sich tief in der Wassersäule verstecken und nuklear bewaffnet sein. Mit ihren Torpedos bedrohen sie die militärische und zivile Schifffahrt. Neuere Modelle können ihre Marschflugkörper nicht nur gegen schwimmende Ziele richten, sondern auch gegen Häfen, Städte oder Küstengebiete. „Sie haben auf engstem Raum eine enorme militärische Schlagkraft“, sagt Dietz. Sie aufzuspüren bindet viele Kräfte – Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber und eigene U-Boote. „Die NATONorth Atlantic Treaty Organization als Ganzes und wir als Marine sind gut aufgestellt. Aber natürlich sind mehr Jäger immer besser als weniger“, so der Experte. Zumal der technische Fortschritt unter Wasser keinen Halt macht: Sensoren, Waffen und ITInformationstechnik-Systeme an Bord werden immer besser und in Zukunft kommen unbemannte Systeme noch hinzu.

Um auch nur ein gegnerisches U-Boot aufzuklären und zu bekämpfen, braucht es Marineeinheiten auf, über und unter Wasser. Führungsplattform ist in der Regel eine Fregatte. Die vier Schiffe der Klasse F123, die die Marine besitzt, sind darauf spezialisiert. Die Marineflieger ergänzen die Fregatten mit Bordhubschraubern und stellen zudem Langstreckenflugzeuge, sogenannte Maritime Patrol Aircrafts (MPAsMaritime Patrol Aircrafts), bereit. Bewaffnet mit Leichtgewichtstorpedos sind beide für feindliche U-Boote eine große Gefahr. Die stärkste Waffe der U-Jagd sind allerdings die Schwergewichtstorpedos eigener Unterseeboote.

Beim Anti-Submarine Warfare (ASWAnti-Submarine Warfare), wie die U-Jagd im NATONorth Atlantic Treaty Organization-Sprech heißt, geht es um Arbeitsteilung: Greift alles ineinander, wird es für ein feindliches U-Boot schwer, sich zu verstecken. „Alle Einheiten arbeiten eng zusammen, damit ihre Fähigkeiten effektiv zum Einsatz kommen“, sagt Dietz. Ein Grundprinzip lautet „be aggressive“, sagt der Ausbildungsleiter. „Wir wollen das U-Boot beschäftigen und dazu zwingen, auf uns zu reagieren.“ Dazu gehört auch, dem U-Boot durch das eigene Verhalten und Signale zu zeigen, dass es gejagt wird. „Wenn wir es mit einem lauten aktiven Sonar detektiert haben, weiß es, dass wir es bekämpfen könnten“, erklärt Dietz.

Sonar basiert auf Schall. U-Jäger nutzen unter anderem Mikrofone als Sensoren. „Für uns ist Physik sehr wichtig“, betont Dietz. „In der Unterwasserakustik müssen wir viele Effekte beachten, die vor allem unsere Sonarreichweite beeinflussen.“ Tieffrequente Geräusche reichen im Wasser hunderte von Kilometern, sind aber nicht einfach zu identifizieren. Ist das ein Wal oder ein U-Boot-Antrieb?

„Am Anfang jeder Mission mache ich eine Umweltanalyse“, sagt Kapitänleutnant Louise Körber. Sie ist Erster Führungsmittel-Waffeneinsatz-Offizier auf der Fregatte „Bayern“. „Was ist mein Seegebiet und wie sieht es unter Wasser aus?“, erläutert sie. Körber fragt für die Suche nach U-Booten zuerst, wie das Unterwasserwetter ist: Temperaturen, Salzgehalt, Druck und Strömungen. „Ich muss mir auch die komplette Unterwassertopografie angucken für das Seegebiet, in dem ich bin. Nicht nur die Tiefe, sondern auch die Bodenbeschaffenheit, Pipelines, Wracks und so weiter. Es gibt viele Unterschiede zwischen Ostsee, Nordatlantik oder Mittelmeer“, sagt Körber.

Deutscher U-Boot-Jäger: Die Fregatte „Bayern“ ist eins von vier Marineschiffen, die auf die U-Boot-Jagd spezialisiert sind. Bis 2029 sollen sie modernisiert und unter anderem mit einem modernen Schleppsonar ausgerüstet werden.

Bundeswehr/Rolf Klatt

Überwachung an der Konsole: Kapitänleutnant Louise Körber und ihr Team koordinieren in der Operationszentrale der „Bayern“ die U-Jagd. Im Gefecht sitzt ihr Kommandant zwei Plätze weiter – bereit, die Verantwortung für den Waffeneinsatz zu tragen.

Bundeswehr/Rolf KlattAuf Schiffen wie der „Bayern“ laufen alle Informationen der ASWAnti-Submarine Warfare zusammen. Die Fregatten sammeln die Daten, die sie von eigenen Luftfahrzeugen, U-Booten und verbündeten Schiffen empfangen. Körber hat dafür Spezialistinnen und Spezialisten in der Operationszentrale, darunter Sonarmaaten und U-Jagd-Meister. Die Kommunikation läuft über Daten- und Sprechfunk. Auch haben die Konsolen von Körber und ihrem Team einen Chat, der alle Beteiligten verbindet.

Von dort steuert sie als ASWAnti-Submarine Warfare Commander die ihr zur Verfügung stehenden Assets – Schiffe, Helikopter, mehrere MPAsMaritime Patrol Aircrafts und U-Boote. „Es ist wie Schach spielen. Ich positioniere meine Einheiten so, wie es am effektivsten ist.“ Sie dirigiert mit ihrem Team etwa die Luftfahrzeuge und eigenen U-Boote, die das feindliche Boot mit ihren verschiedenen Sonaren aufspüren sollen. Mit viel Geduld baut sich auf Körbers Bildschirm ein Unterwasserlagebild auf. Das kostet Zeit, lohnt sich aber. „Mit einem guten Lagebild kann ich auch gute Entscheidungen treffen“, sagt Körber. Während der Mission bleibt die Fregatte auf sicherer Distanz. Zum Bekämpfen nutzt sie die Hubschrauber und Flugzeuge.

„Je mehr Sensoren man im Wasser hat, umso besser“, sagt auch Korvettenkapitän Tobias Hegel vom Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“. „Für die Aufnahme eines ersten Kontakts dient in der Regel immer eine MPAMaritime Patrol Aircraft.“ Hegel flog bis vor Kurzem noch mit der älteren P-3C Orion, inzwischen ist er auf die neue MPAMaritime Patrol Aircraft der Bundeswehr umgeschult: die P-8A Poseidon.

Ausbildung für deutsche Marineflieger in den USA

„Mit dem Wechsel zur Poseidon haben wir ein volldigitales Luftfahrzeug“, so Hegel, „das heißt, wir sind per Datenlink komplett in das große Lagebild integriert.“ Er und sein ASWAnti-Submarine Warfare-Team an Bord der P-8A liefern Daten in Echtzeit. „Damit wird die Entscheidungsfindung auch im Verbund deutlich schneller.“ Die Poseidon ist nicht so wartungsintensiv wie ihre Vorgängerin – und besser verfügbar, weil sie auf der zivilen Maschine Boeing 737 basiert. Zudem ist die P-8A ausdauernder. Hegel rechnet mit bis zu sechs Stunden im Einsatzgebiet, fast die doppelte Einsatzdauer als mit der P-3C.

„Ich bin Tactical Coordinator, kurz TACCO“, erklärt Hegel. „An Bord bin ich dafür verantwortlich, den Auftrag der MPAMaritime Patrol Aircraft umzusetzen.“ Ihm unterstellt sind zwei Sonaroperateure, die die Sensordaten analysieren. Die ermitteln sie mit Sonarbojen, die sie aus dem Flugzeug abwerfen. Es gibt drei Typen: Passivbojen, die nur mit Mikrofonen unter Wasser lauschen, Aktivbojen, die ihre Signale aussenden und auf das Echo warten, das von einem U-Boot zurückkommt, und sogenannte Bathymetrie-Bojen, die laufend Temperatur und Salzgehalt messen, während sie langsam absinken.

„Die Informationen meiner Operateure laufen bei mir zusammen“, sagt Hegel. „Wir bewerten die Daten gemeinsam und geben sie dann an den ASWAnti-Submarine Warfare Commander auf der Fregatte weiter. Wir klären ein Gebiet normalerweise schon vorab auf und liefern ein erstes Lagebild.“

Die Hubschrauber des Schiffsverbands – bei der Deutschen Marine noch der Sea Lynx Mk88A, bald der NHNATO-Helicopter-90 MRFH Sea Tiger – bleiben zunächst auf Stand-by, bis die Unterwasserbedrohung konkret wird. Das Aktiv-Tauchsonar der Helikopter ist leistungsstärker als die Sonarbojen der MPAMaritime Patrol Aircraft und hat eine größere Reichweite. Der Nachtteil der Helikopter: Für den Einsatz ihres Hauptsensors müssen sie auf der Stelle verharren. „Der Hubschrauber muss sein Sonar ins Wasser runterlassen, um dort zu pingen“, erklärt Hegel. „Wenn das Ziel weiterfährt, muss er sein Sonar hochziehen und wieder von vorne anfangen.“ Der Vorteil einer schnellen Reaktionszeit liegt dann wieder bei der MPAMaritime Patrol Aircraft.

Aber einmal auf Station für ihr Tauchsonar können die Drehflügler schneller und genauer Kontakte generieren. Auch hier geht es um Arbeitsteilung. „Hubschrauber untersuchen den Bereich, wo der U-Boot-Kontakt vermutet wird. Wir unterstützen mehr das Drumherum. Wir haben eine deutlich höhere Auffasswahrscheinlichkeit und Reichweite“, sagt Hegel. Aufgrund der Zahl ihrer Bojen können die MPAsMaritime Patrol Aircrafts weiträumiger aufklären als Bordhubschrauber. Und über ihre Passivbojen kann Hegels Team die Kontakte klassifizieren und als Ziele eindeutig identifizieren.

„Mit einem eigenen U-Boot haben Sie den Vorteil, dass ein gegnerisches U-Boot nicht unbedingt weiß, dass wir da sind“, erklärt Fregattenkapitän Rudolf Lerchl vom Ausbildungszentrum Uboote. „Denn auch wir sind sehr leise.“ Helikopter oder MPAMaritime Patrol Aircraft verraten sich, weil sie meist mit einem Aktivsonar nach einem U-Boot suchen. Ein eigenes U-Boot bleibt dagegen immer passiv. „Wir haben die besten Hydrofone, also die beste Sensorik, die man unter Wasser für Passivortung haben kann“, ergänzt Lerchl. „Unsere sechs Boote der Klasse 212A sind modern ausgestattet. Mit der neuen Klasse 212 CD, die wir zusammen mit den Norwegern entwickeln, setzen wir uns wieder mit an die Spitze.“

Jagd in der Tiefe: Die sechs deutschen U-Boote vom Typ U212A haben an ihrem gesamten Rumpf Sonarsensoren verbaut. Sobald sie auch ihr Schleppsonar ausgefahren haben, hören sie um sich herum unter Wasser alles.

Bundeswehr/Jana Neumann

Rollenwechsel: Speziell die deutschen U-Boote sind für mehrere Zwecke gedacht: Aufklärung, Spezialkräfteeinsatz sowie Überwasser- und Unterseewasserkrieg. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die U-Boot-Fahrerinnen und -Fahrer.

Bundeswehr/Sebastian WilkeDer taktische Vorsprung, den eine unerkannte, leistungsfähige Sensorplattform unter Wasser hat, ist groß. Zusammen mit Schleppsonaren von Fregatten oder aus der Luft abgeworfenen Sonarbojen kann ein eigenes U-Boot die Position eines Feindboots relativ schnell entdecken. Die Methode nennt man Bistatik. „Das kann ein Schleppsonar sein, das den Sonarimpuls ins Wasser bringt, und das U-Boot kann dann das Sonarecho des gegnerischen U-Boots auffassen“, erklärt Lerchl. „Der Gegner kann nur das aktive Signal auffassen, weiß aber nicht, wo noch ein Empfänger sitzt.“ Wenn bei der ASWAnti-Submarine Warfare mehr als zwei Sensorplattformen kooperieren, spricht man von Multistatik. Sie erleichtert die Ortung noch stärker und steigert die Reichweite der Sensoren insgesamt.

Wurde ein gegnerisches U-Boot entdeckt, hat es den Vorteil verloren, seinen Feind aus dem Verborgenen zu überraschen. Es würde versuchen, sich der Detektion zu entziehen. Dafür kann es Tiefe, Kurs oder Geschwindigkeit ändern, um wieder zu verschwinden. Wenn es aber exakt lokalisiert wird, kann es bekämpft werden. „Das eigene Boot ist in den meisten Fällen nicht der Waffenträger, um das gegnerische zu bekämpfen“, erklärt Lerchl. Eine Bekämpfung aus der Luft oder dem Verbund ist immer sinnvoller, denn: „Es wäre ein großes Risiko, wenn der ASWAnti-Submarine Warfare Commander einem U-Boot-Kommandanten abverlangt, einen Torpedo abzufeuern und dabei das eigene Überleben zu gefährden“, sagt Lerchl. Der Feind würde früher oder später einen Torpedoschuss bemerken und zurückschießen. „Wir sagen immer: Wer als Erstes schießt, stirbt als Zweites.“

* Alle Namen zum Schutz der Personen geändert.

Ausgabe „Dimension See“ PDF, nicht barrierefrei, 50,8 MB